成果研究和改革实践

(一)全面实施基于新兴技术突出农业优势的专业发展转型

实施工农融合、支撑产业:引领驱动新疆“农村信息化及智慧农业”、“农业机械化及智能农机”、“水利信息化及节水灌溉”发展;聚集37家产学研单位发起成立了“新疆新农科教育联盟”。

依托农业优势、交叉出新:突出农业优势,以新办人工智能专业、物联网工程专业与农科专业领域交叉创新,靶向传统农业升级改造,更好地服务三农。

坚持产教融合、教学改革:将智慧农业、智能农机、智慧水利等先进科技进教材,引入42门课程;借助信息技术实现高效精细化教学管理。

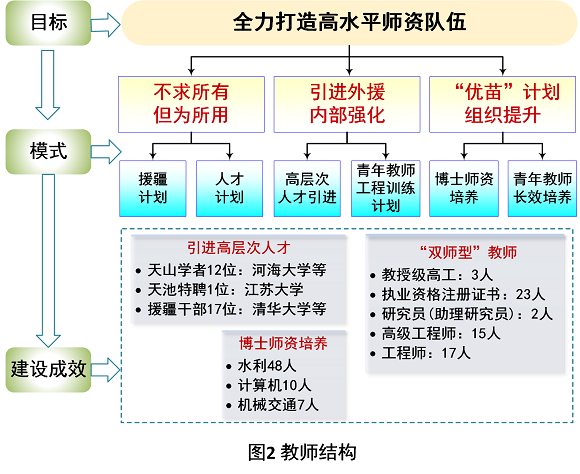

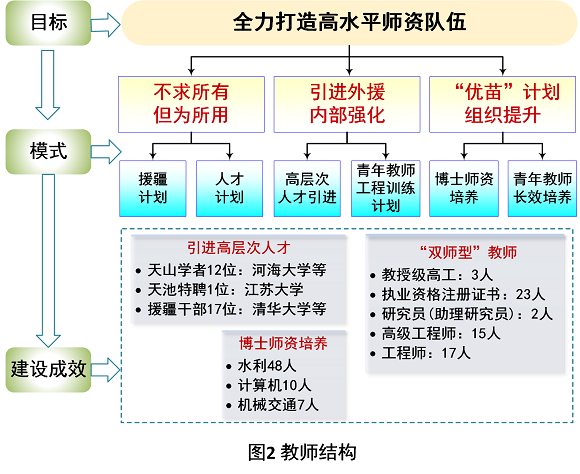

(二)全力打造高水平师资队伍

不求所有、但为所用:依托“援疆政策”、各类“人才计划”,30位校外顶级专家学者助力专业顶层设计、提携青年教师,边疆学生感受到大家风范和专业魅力。

引进外援、内部强化:引进和聘用近215名工程技术人员充实师资;实施教师工程实践激励机制;连续22年实施“青年教师工程训练计划”(1年);“双师型”教师占比超过52%。

“优苗”计划、组织提升:先后在研究生中精选后备博士师资35人,到清华大学、河海大学等高校联合培育;连续11年实施青年教师“自主学习+集中培训”的长效培养模式。见图2。

(三)持续改善教学基础条件

实施8周小学期制、资源重组:每学期2阶段排课,教学楼、实验室、图书馆、双创中心利用率提高28%;

资源共享开放、虚拟共建:充分利用国家视频公开课、精品课程、慕课平台等优质教学资源;自主建成疆内高校第一个MOOC平台--新农慕课;牵头建设了计算机辅助设计与工程制图虚拟教研室,与河海大学、合肥工业大学共建。

顶层规划建设、多方筹措:在实验楼、新图书馆、教学软硬件等工科教学基础设施建设方面,近6年共投入7.1亿元。

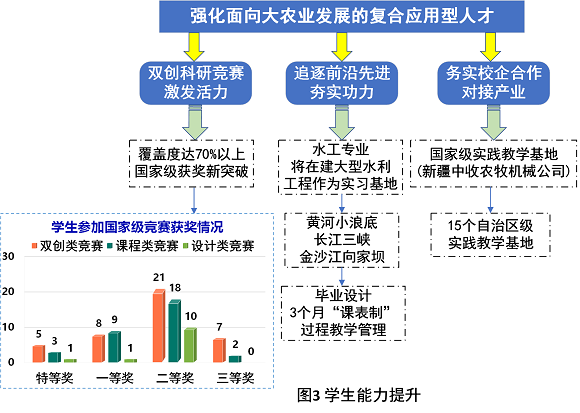

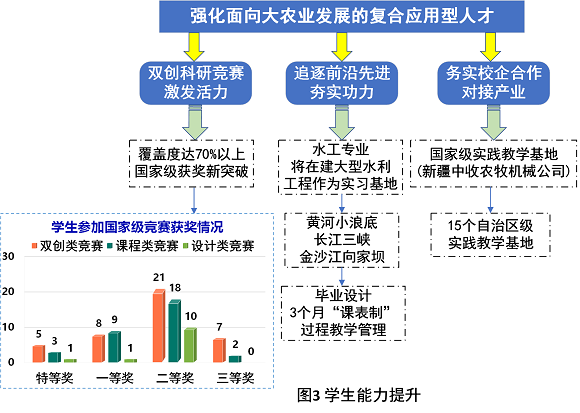

(四)强化面向大农业产业发展的复合应用型人才培养

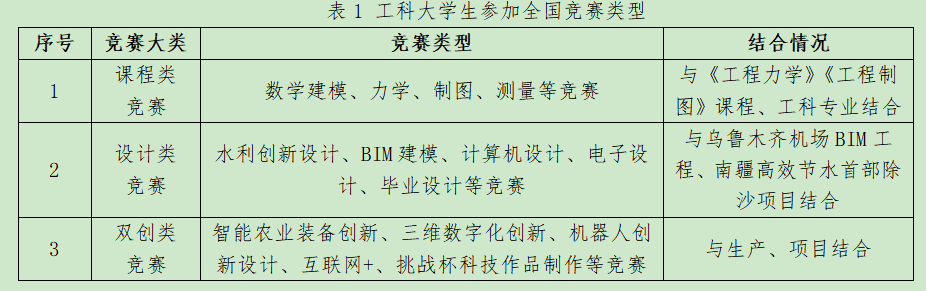

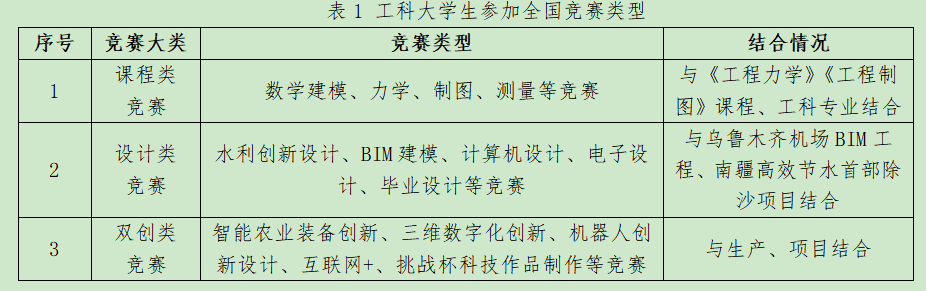

双创科研竞赛、激发活力:学生覆盖度达70%以上,多类项目国家级竞赛获奖实现新突破,见表1。

追逐前沿先进、夯实功力:如水工专业始终将国内在建大型水利工程作为实习基地,远赴3000公里外生产实习,从黄河小浪底到长江三峡到金沙江向家坝;毕业设计始终坚持3个月“课表制”过程教学管理、教师全员指导、结合实际工程做设计。

务实校企合作、对接产业:与新疆中收农牧机械公司联合建成国家级机械与农机实践教学基地1个,自治区级15个。见图3。

(五)精准服务打通人才培养

践行劳动育人、思政浸润:1999年将《支农劳动》纳入课程体系(2个学分,20天),坚持23年,全疆建成247个劳动实践基地。

增强民汉交流、民族团结:实行民汉学生合宿、合堂、同劳动、实践性教学混合编组、民汉班级结对子,营造互动、交流环境;增设语言类课程、竞赛打通“语言关”。

坚持服务面向的人才培养:搭建专业技能赛事平台,与实践教学、职业资格认证结合,提升基层就业竞争力。农机等专业实施基层实践锻炼计划。