成果研究和改革基础

(一)成果研究基础

一)国家级专业(学科)

国家一流专业:水利水电工程、农业水利工程、机械设计制造及其自动化、物联网工程4个工科专业,农学等6个农科专业。

水利水电工程专业:国家重点(培育)学科、高等学校特色专业建设点、自治区高峰(重点、优势)学科。

国家卓越农林人才培养计划项目:农业水利工程、计算机科学与技术、农业机械化及其自动化。

二)国家级及省部级教学平台

学校建设了教育部智慧农业工程中心(国家级工程中心)、寒旱区水安全与水工程技术协同创新中心(省部共建协同创新中心)、新疆农业大学-新疆中收农牧机械公司工程实践教育中心(国家级校外实践教育基地)、水文水资源与水利工程科学国家重点实验室新疆寒旱区分实验室(重点实验室)等9个教学平台。

三)国家级及省部级教研项目

获批国家新工科、新农科、产学合作、思政等教研项目22项,省部级教研项目15项。

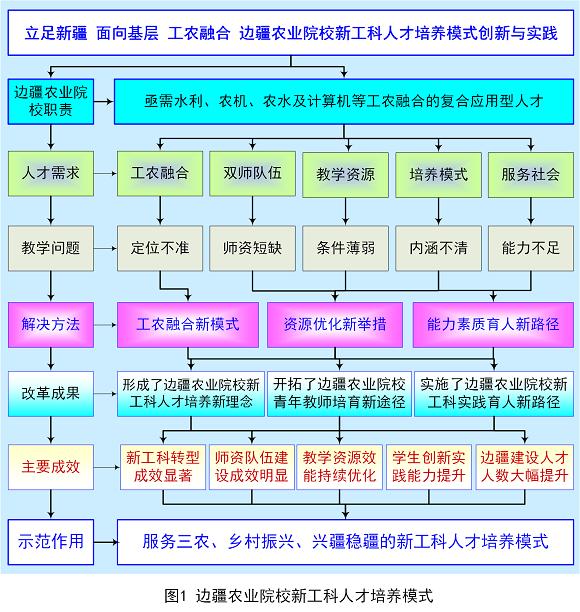

(二)成果背景

新疆地处多民族聚居的边疆,地缘政治复杂,战略地位极其重要。新疆以大农业为主,农业高质量发展任务紧迫且繁重艰巨,且工程技术的创新、农业装备的改造升级、农业信息化新技术应用是新疆现代农业产业体系的可持续发展的重要支撑,亟需大量农机、农水及计算机等工农融合的专业人才。人才培养质量是重中之重。新疆农业大学作为疆内唯一一所农业本科院校,肩负着培养适应乡村振兴、兴水兴疆、一带一路建设所需的政治上坚定可靠、专业精良,能深入基层、扎根边疆的工农融合高素质复合应用型人才的神圣职责。

人才培养要破解瓶颈。新疆农业大学针对边疆农业高校工科专业普遍存在的人才培养模式滞后、教学资源效能较低、学生创新能力偏弱、工程实践能力较差及社会适应力不强等瓶颈问题进行系统研究和持续探索实践。要解决的主要教学问题,如下:

(1)如何明确边疆农业院校传统工科向新工科转型的定位问题。边疆农业院校工科专业边缘化、发展空间狭窄;与工科院校同专业同质化严重,涉农特色不凸显,农业产业优势未依托;面向区域大农业产业升级和高质量发展融入度、支撑度和引领度不强。

(2)如何解决非对称竞争前提下新工科高水平师资短缺的困境。边疆农业院校高水平教师奇缺,人才引进环境不利,青年教师实践经历有限、工程教育能力不强、成长乏力,制约着学校发展,缺乏人才培养的高水平师资保障。

(3)如何改善非均等条件下教育教学条件薄弱的问题。边疆农业院校普遍生均教育教学基础设施指标低、教学资源利用效能低、学生享受优质课程资源偏少,限制了高质量新工科人才培养。

(4)如何解决新工科复合应用型人才培养内涵不清的问题。专业技能训练过时、实训环节方式传统、创新创业方向狭窄、专业获得感不足,导致工科人才培养与工农融合、产业发展对接不足。

(5)如何践行服务“三农”的问题。对农业农村和工程工地基层刻板印象,思政教育两张皮,基本工作能力缺乏,导致毕业生到疆内基层工作的实践能力不足、适应能力不强、意愿不高。

近10年来,学校加大了对水利类、机械类、计算机类等14个工科专业建设的扶持力度,以新疆农业大学为创新实践主体,形成了立足新疆,面向基层,工农融合,边疆农业院校新工科人才培养创新模式(见图1),即:

(1)创建了边疆农业院校工科专业融合涉农产业的转型升级新模式,显著增强学生服务三农的意识和能力;

(2)实施了持续优化教育教学资源效能的新举措,夯实培养优秀工农融合新工科人才基础;

(3)探索出持续提升新工科学生工程能力和综合素质的育人新路径,有效提高学生基层工作的社会适应力。